摩利支天菩薩,梵名「摩利支」。摩利支天菩薩乃佛教二十四諸天護法神之一。雖現天身,實為救苦殷切的菩薩化身,具足無量神通威德。摩利支天菩薩具有廣大功德力,特別賜予眾生消災、除障、增福、滿願!

摩利支天菩薩本尊略述

摩利支天菩薩為 帝釋天之眷屬,常隨從 日天,身放無量光明,能隱身遁形,護佑眾生遠離一切怖畏災難。

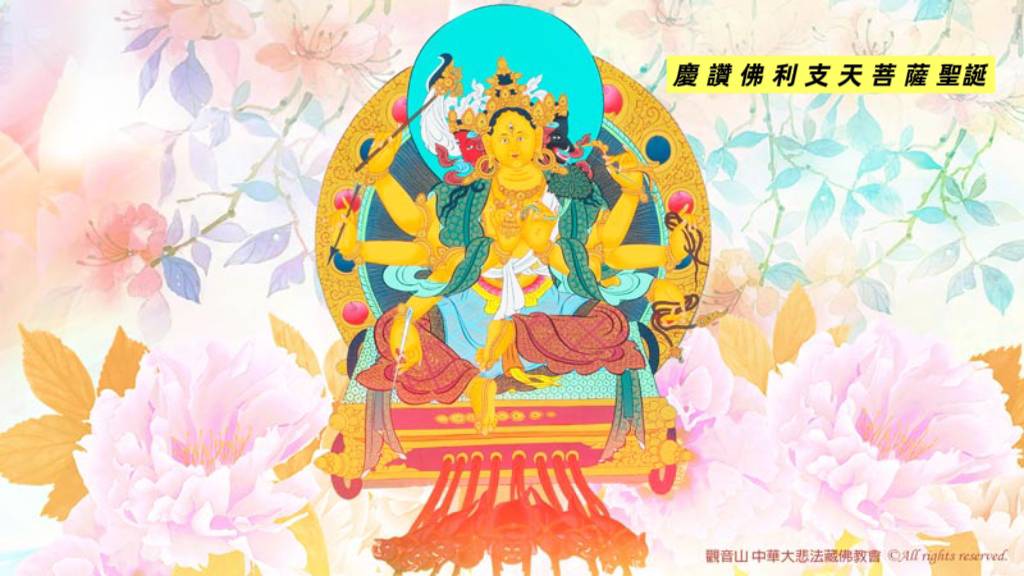

摩利支天菩薩法像

摩利支天菩薩身黃色、三面八臂。

摩利支天菩薩主面為熟純金色,摩利支天菩薩右面泛紅調和色,摩利支天菩薩左面為豬首現黑色,舌伸外吐、眉結怒紋、獠牙切齒。

在《佛說大摩里支菩薩經》記載,「摩利支天」以二臂或六臂示現,有時以八臂示現。具三面,每面有三目,騎乘於野豬上,或坐於七隻野豬拖車之上;左邊的手拿著無憂樹、羂索及弓弦;右邊的手拿著金剛杵、針、箭與金剛斧。

摩利支天菩薩尊稱

摩利支天菩薩,亦稱「摩利支天菩薩」、「摩利支佛母」、「具光佛母」、「積光佛母」等,譯為陽焰或威光。

「摩利支天佛母」是金剛乘佛教的尊稱;「摩利支天菩薩」是大乘佛教的尊稱。在金剛乘佛教「摩利支天佛母」依傳規經常以不同身相示現。

摩利支天菩薩掌管事務

摩利支天菩薩為 帝釋天的眷屬,常隨從日天,在其前面疾走如矢,遍巡四天下,專司護國安民之事。

大乘佛教中的「摩利支天菩薩」是隱身和消災的保護神,神威極大。「摩利支天」上管三十六天罡星,下管七十二地煞星及二十八宿。每月行度各有不同,主人間禍福之事。

摩利支天菩薩心咒功德略述

摩利支天咒:「嗡 瑪哩支芒 梭哈」

《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經》中開示,若有人能書寫讀誦受持「摩利支天菩薩咒語」,將得 摩利支天菩薩於行路、非路中護持,或晝或夜中護持,惡怨家中護持,王難、賊難中護持,一切處、一切時中護持。而面對末法時期天災人禍頻仍、邪師外道充斥,疾疫怨敵侵害等現象,「摩利支天菩薩咒語」特別應機,能令受持者遇難呈祥、遠離怖畏憂惱,消除風災、地震等災害,也撫平五毒諸蘊之障惱,速得身心安和、自在康寧。

祖師大德闡述摩利支天菩薩心咒功德

漢傳佛教大師

印光大師曾經說過:「摩利支天,雖現天身,實是菩薩。以其度生心切,救苦情殷,故說此咒,以作救度之本。若人每日虔誦此咒,越多越好。縱遇水火刀兵等災,亦能逢凶化吉。」

藏傳佛教法王

藏密寧瑪派的 晉美彭措法王也開示:「……回想劫初之時,人們能夠自然行持佛法,以神變行於虛空,以禪定為食,通身都可放射光芒;但隨著煩惱越來越重,眾生的福報也越來越小,世間與出世間的能力也越來越低,以致逐漸演變成現在這個樣子。當今已是五濁熾盛,世界上再難尋找到一絲真正的安樂,到處都充斥著饑饉、瘟疫,乃至戰爭等各種災難,這是多麼令人悲傷的事情!在這種一片惡劣的大氣氛中,如果我們還要遣除自己的各種違緣的話,就必須多念誦 具光佛母(摩利支天菩薩)心咒,並虔誠地祈禱 觀世音菩薩。」

摩利支天菩薩法門

新派舊派教傳巖傳諸傳承中,皆一致認為摩利支天菩薩是解救怨敵盜賊、險路怖畏、消除遠行途中諸等障礙,阻隔怨敵、盜匪、竊賊、王難及禍事,趨吉避凶,平息外內動亂、誹謗、一切過患之最上方便法門。

殊勝密法《薄伽梵母佛母積光天母修誦簡軌》針對末法時代消弭邪師外道充斥、疫疾邪咒蠱惑、鬼神怨敵侵害、天災人禍不斷之現象特別具力。

如何與摩利支天菩薩結下聖緣

值此末法時代,眾生業障深重,災劫頻仍,身心飽受煩惱束縛。

恭誦《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經》,藉由真言持誦、供養讚頌、迴向發願等修持,淨除參與者累世業障,增長智慧福德,令諸善願皆得圓滿。

《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經》乃佛陀親宣之無上法寶,詳載 摩利支天菩薩威神功德及殊勝陀羅尼真言。經中明示,凡虔誠受持此經者,可得菩薩慈悲加持:

一、消災免難:遠離水火刀兵、盜賊怨敵等一切災厄。

二、隱身護體:人不能見、不能捉、不能害,出入平安。

三、增福滿願:事業順遂、財富增長、所求如意。

四、身心安樂:疾病消除、煩惱減輕、智慧增長。

五、修行精進:障礙清淨、定慧並修、早證菩提。

▰▰▰▰▰▰▰▰▰ ▰▰▰▰▰▰▰▰▰

✨共同助印《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經、佛說四天王經》(合訂本) 2000冊

《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經》云:「諸比丘!若有人能書寫讀誦受持之者,若著髻中、若著衣中隨身而行,一切諸惡悉皆退散,無敢當者。」

此尊功德,依其《陀羅尼經》所言,若有人能書寫、受持、讀誦者,能於行路、非行路中護持,或晝或夜中護持,於惡怨家中護持,於王難、賊難中護持,一切處、一切時中護持。若著衣中隨身而行,一切諸惡悉皆退散,能逢凶化吉,遇難成祥,廣大靈感不可思議。

✦ 前往助印 https://www.fazang.org/wish/index.php?ID=1&e=200

▰▰▰▰▰▰▰▰▰ ▰▰▰▰▰▰▰▰▰

資料來源:

觀音山 全球資訊網 https://www.fazang.org